20世纪50年代至80年代,《牛虻》可谓是一部人所共知的经典著述。这部著述被译介到中国之初,便尤为强调鼎新强人牛虻斗胆丧胆的糟跶精神和奉献精神,演义对鼎新强人东谈主物的告捷塑造,转而成为阿谁燃情年代东谈主们的信仰与梦。关联词也必须留神到,《牛虻》尽管是一部聚焦鼎新东谈主物的演义,作品自身的内涵却十分复杂。在现代中国的各个时期,读者和推敲者频频会从不同的角度对这部作品作出各不相通的阐释,在《牛虻》的阅读史中男同 表情包,时期语言的身分时刻影响着文体阅读的谈理。

近期,由广州话剧艺术中心编排的话剧《牛虻》在广州和上海接踵演出,“说不尽”的“牛虻”在当下再次引起热议。值得留神的是,在对这部著述的阐释中,导演王筱頔和主演佟瑞欣等东谈主更多地聚焦于发达以东谈主物情感关系为基础的丰富“东谈主性”,具体而言,这一“东谈主性”指向一种具有内在深度和复杂情感的个体。

话剧《牛虻》剧照

(图片着手:《广州日报》)

如若说在20世纪50年代,鼎新语言通过“转换”将牛虻塑造为鼎新斗士标明了一个时期对“新东谈主”的期待,那么话剧版《牛虻》的“东谈主性”阐释又体现了奈何的时期语境?受到话剧改编的启发,本文力争对《牛虻》的阅读史进行梳理,并在此基础上辨析不同的牛虻形象背后的语言建构,进一步指出这部话剧改编的动机与前提过火阐释范式在现时时期的问题与表面逆境。

一、《牛虻》的阅读与阐释:从鼎新斗士到“确切的牛虻”

伦理片在线观看英国作者艾捷尔·丽莲·伏尼契(Ethel Lilian Voynich)的代表作《牛虻》第一版于1897年。在西方全国,伏尼契并非大富大贵的经典作者,《牛虻》也未被视作西方文体史上的经典之作。相悖,书中的“渎神”言论和对宗教文化传统的背离使其备受苛待,其问世于今100多年内只被历历的出书社出书过。但在中国,由于经典著述《钢铁是奈何真金不怕火成的》的主东谈主公保尔·柯察金喜爱《牛虻》,并从牛虻的强人方针品质中摄取精神养料,因此,《牛虻》在1953年由中国后生出书社出书中译本后,便赶紧在国内被经典化,三个月内两度重印,总印行数达50万册,使其成为具未必期烙迹的“红色经典”之一。尽管伏尼契曾强调,《牛虻》并不是一册为后生创作的作品,但在20世纪50年代,《牛虻》的中国读者却大部分齐抱着联想方针情感去阅读这部作品,与此同期,金石可镂地追求鼎新联想并应允为真谛奉献人命的“牛虻精神”,也极地面饱读吹了正参与竖立的中国读者。

Ethel Lilian Voynich(1864-1960)

但《牛虻》这部演义自身并非只是浅薄的“鼎新加恋爱”的常见鼎新题材叙事。演义中存在着很多无法用“鼎新精神”进行阐释的内容,比方,伏尼契对牛虻与蒙泰尼里的关系给予浓墨重彩的描摹,而这种描摹还包含了对两东谈主内心全国的充分开掘,这些描摹使得这对父子之间的矛盾无法被简化为单纯的阶层打破,两东谈主的羁绊既触及宗教亦存眷东谈主伦。而牛虻对琼玛的爱情也并不完全允洽鼎新年代的爱情样板。因此,为了使原著更允洽鼎新文体的定位,中国后生出书社在出书《牛虻》时便对其进行转换,转换的重点在于“遮蔽主东谈主公的同期,编者也勤恳让他们心目中的邪派东谈主物显得更坏,尽量淡化体现其东谈主性一面的内容”。

关联词中国后生出书社力争突显《牛虻》阶层颜色的转换,却无法全盘改写演义叙事中反应的复杂主题。如在东谈主民文体出书社1958年9月出书的小册子《论伏尼契的〈牛虻〉》的媒介中,编者写谈:“还有这么的后生读者,他们尽然心爱蒙泰尼里这个东谈主物。他们认为蒙泰尼里是一个有着一颗温顺的心的神父,他对东谈主忠厚,轸恤忙碌的东谈主民,活命俭朴。”而在这本小册子的一篇文章中,作者这么描摹读者的阅读教训:“有些读者却认为牛虻那样对待琼玛,那样束缚我方的爱情活命,正是演义最好意思好的一部分,正是值得观赏和学习的榜样,这种‘爱情’才是更白净的……有些读者还幻想着我方会有那样的爱情,同期在活命顶用牛虻的形势行止理我方和爱东谈主的关系。”这标明,尽管中国后生出书社试图指令读者关注《牛虻》的鼎新身分,并用阶层目光谛视作品中的东谈主物关系,但读者并不周全然按照“鼎新文体”的读法来阅读这部作品。参考译介之初的作品接受情景不错看到,对于这种内涵复杂、主题丰富的作品,带有毅力形态倾向的译介与转换并不周全盘主导读者对作品的接受。因此,韦君宜在指出东谈主们应该学习牛虻爱故国、爱东谈主民、讨厌敌东谈主的精神和顽固勇毅、至死不服鼎新意志后,进一步强调:

但由于历史条款的不同,牛虻的某些想想步履,是咱们不应当学习的……他对蒙泰尼里的气魄基本上是认得出敌我的,但也如故有着病态的……尤其是终末蒙泰尼里杀死牛虻之后追悼发疯那一节,写得相等纯真。这么可怜的结局天然是蒙泰尼里搬砖砸脚,然而这么多的对于父子关系的悲催描写,也在有些所在羞耻了东谈主们对蒙泰尼里与牛虻的主要矛盾的相识。

从韦君宜的表述中不错看到,《牛虻》在被译介到中国的初期就依然呈现出阐释层面的丰富张力。中国后生出书社将《牛虻》动作鼎新经典著述引进中国,是为了以“牛虻精神”教悔和饱读吹东谈主们,但《牛虻》中除了被确立为鼎新典范的“牛虻精神”以外还包含着其他身分。尽管中国后生出书社在出书时进行了一些转换,但相较于其他鼎新经典,《牛虻》仍被认为存在着显然的“想想劣势”。之后跟着外部社会文化场所的变化,自身在想想上具有某种朦胧性的《牛虻》便遭逢了相对窘态的境地。

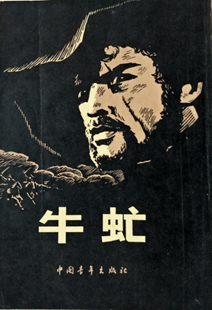

《牛虻》,中国后生出书社,1953年版

但《牛虻》从来莫得被读者健忘,这部作品在阅读全国中的人命力极为松弛。《牛虻》再次令东谈主瞩方针机会与刘心武发表于《东谈主民文体》1977年第11期的短篇演义《班主任》关联,在这部“伤疤文体”的代表作里,围绕《牛虻》是否是“黄书”的问题,班主任张俊石本分和“小流氓”插班生宋宝琦、班级团支书谢惠敏伸开了究诘。在刘心武的描摹中,不管是“品行章程的好孩子”谢惠敏,如故“品质低劣的坏孩子”宋宝琦,齐认定《牛虻》是“黄书”。但在50年代成长起来的张俊石本分看来,当年曾激发过他和他的同辈东谈主的《牛虻》“可不成说成是黄书”,即便张本分对这部作品骄横也存有阅读上的疑问:

也许,当年对这本演义的错误批判不够?也许,当年对演义的精华部分涌现得也不够准确、不够潜入?

奈何相识《牛虻》的“错误”和“精华”在张俊石本分那边依然不再是一个有着细则谜底的问题,彷徨的表述在某种程度上已揭开了《牛虻》充满悖论的阅读史的一角。

投入20世纪80年代,《牛虻》的热度依旧不减。在张承志哄动一时的名篇《朔方的河》中,主东谈主公“他”在谈及“男人汉”时便例如说谈:“牛虻,马丁·伊登,保尔·柯察金,还有……还有一个是我。”而在路遥的《平凡的全国》中,主东谈主公之一的孙少平在责任漏洞也在读《牛虻》,阅读《牛虻》以过火他一些名东谈主列传“把他从千里重的活命中拉出来,使他的精神不致被服务压得麻痹不仁。通过不竭地念书,少平相识到,只消一个东谈主对全国了解得更广大,对东谈主生看得更潜入,那么,他才有可能对我方所处的重荷和困苦有更欢畅趣的涌现;以致也会心平气静地对待自得和幸福”。在80年代,《牛虻》被常识分子从鼎新语言中抽离出来,缓缓成为一种地谈精神性的符号符号,往往地出现于《朔方的河》《平凡的全国》等以“联想”和“东谈主生”为主题的作品中。在这一符号符号中,牛虻的强人方针精神和松弛品质依然存留,但这些品质不再与集体方针、鼎新精神等雄伟叙事发生关联,而是与常识分子建构自身主体地位以及自我勉励的期许相契合。正如推敲者指出:“将‘自我’与牛虻精神关联联,从中得到心理招供,是那一代常识后生不约而同的价值聘请。”这种从外皮雄伟的鼎新叙事中抽离转而关注牛虻个东谈主品质的解读骄横与80年代“向内转”和“文体性”转向的合座文化氛围和时期基调关联。相较于动作鼎新斗士的牛虻,张承志、路遥等80年代作者描摹的牛虻形象有着显然的不同男同 表情包,时期历史语境已悄然推动着《牛虻》的阅读史转向。

除了张承志和路遥,《牛虻》对中国现代文学界的其他作者也产生着潜入的影响,免费成人电影如王蒙曾这么说谈:“如若你能写出一部《牛虻》,下面不错什么也不写。”不外,每位作者对这部作品的接受角度可能各有不同。史铁生曾坦言:“我最早心爱起演义来,是因为《牛虻》……这书我读了所有这个词有十几遍,仿佛与书中的几位主东谈主公齐成了故知,对他们的形象有了窃自的描摹。”在史铁生出书于90年代的半自传体长篇演义《务虚条记》中,最让少年诗东谈主L“不成释手确天然会是《牛虻》”,⑧不外让他“最留念、疼爱、不成忘怀的,是阿谁心碎的琼玛”,而让他在夏天豁达的蝉歌里堕入千里想的问题则是:“我方可不可能是阿谁亚瑟?可不可能接纳住那样的不酣畅?”在史铁生笔下,漂泊东谈主心的不再是《朔方的河》中牛虻的“男人汉”品质,以及《平凡的全国》中牛虻对活命之苦的涌现和卓绝,而是由东谈主物扮装激起的个情面感体验。

与史铁生的感受相似,《务虚条记》发表两年之后,刘小枫也描摹了我方阅读《牛虻》时的情感教训。在发表于1998年的《牛虻和他的父亲、情东谈主和她的情东谈主》一文中,刘小枫写到:

我短暂以为,毛骨悚然的不是牛虻的鼎新经验,而是他身上的个东谈主气运缠结出来的东谈主伦纠葛:牛虻和他的父亲、情东谈主和她的情东谈主。就鼎新故事来说,《牛虻》莫得什么毛骨悚然之处,倒是他与我方的父亲和情东谈主们以及情东谈主的情东谈主的伦理关系令东谈主心潮升沉。

史铁生、刘小枫等作者所描摹的《牛虻》不仅不再论说的是一个鼎新故事,在很大程度上也与张承志、路遥笔下的“精神符号”有所不同,他们将《牛虻》如斯领路地读作一个“伦理故事”并与个东谈主的情感全国相勾连,卤莽贮蓄着某种时期的症候。在80年代,联想方针精神借助历史的惯性依然推动着常识分子将我方与牛虻的松弛品质和强人方针比较附,但在历史接续演进的90年代,跟着时期激动而全面伸开的现代化程度却在抓续建构现代性的个东谈主化主体与个体的情感全国,时期潮水与文本的叙事特征合流,共同推动着《牛虻》向愈加私东谈主化的情感空间移动。在此酷爱上,上海译文出书社1995年版《牛虻》的译者蔡慧在跋文中的表述便显得语重点长:“‘牛虻’是个强人,但毕竟不是一个无产阶层的强人;如若他有什么‘坚苦阶层分析的隐约不雅念’,那也只可让他去有,不要怕有损他的迢遥形象。那样咱们看到的才是一个确切的‘牛虻’。”什么样的牛虻才是“确切的牛虻”?是什么常识语言辅助着“确切的牛虻”这么充满自信的表述?卤莽,以“东谈主性”语言建构起来的《牛虻》阐释视角正是顺着这么的追问进一步推动了这部“鼎新经典”在90年代的阅读史转向。

二、现代改编:东谈主性、伦理问题的舞台展演

“东谈主性解读”的首先,正是为了试图在阅读和接受层面塑造一个所谓“确切的牛虻”。在鼎新语言中,牛虻对蒙泰尼里的复杂情愫被月旦为羞耻了主要矛盾,而演义斥逐处蒙泰尼里的情感打破,也被视为对概括“东谈主性”的不正确描写,整部作品因过多的“劣势”而需要被历史地看待。然而20世纪90年代以来,当《牛虻》从雄伟叙事中抽离时,这部作品所描写的情感打破却跟着新的历史程度的伸开缓缓被视为复杂“东谈主性”的发达,牛虻不再只是一个不怕糟跶的鼎新强人或领有松弛品质的“男人汉”,更是一个在情感打破中不酣畅不胜的具有内在深度的“个东谈主”。在此酷爱上,佟瑞欣版话剧《牛虻》也正处于这种“东谈主性”解读的谱系之中。

在话剧版《牛虻》中,“鼎新”不是舞台试图展现的主要情节,而是被淡化呈现为社会和时期背景,比较之下得到凸起的是牛虻潜入的个东谈主心理打破和复杂的东谈主际情感纠缠,而牛虻勇敢、松弛的个东谈主品质也得到了一定的呈现。对此,导演王筱頔暗意:“关乎东谈主性,关乎精神,这是任何一个时分东谈主齐会遇到或濒临的问题……演义信息量很大,但戏剧篇幅有限,咱们要浓缩,要精准,把演义里面对于东谈主性、东谈主生和联想之间的打破,去揭示给全球。”尽管这部话剧可能是最晚近的《牛虻》改编,关联词这种改编想路却反应出主创者对原著的涌现履行上与八九十年代以来对《牛虻》的流行解读世代相承,并不那么新颖。

话剧《牛虻》剧照

(图片着手:《广州日报》)

关联词,这种讲授骄横与原著有着很显然的不同。《牛虻》原著主题丰富,其中虽然包含了大批伦理打破,也对亲情、爱情等内容有细密的发达,但与此同期,牛虻仍旧是一个鼎新者,凝结在主东谈主公身上的鼎新精神在原著中得到了多个档次的发达。最令东谈主印象潜入的是演义斥逐部分,牛虻在法场被枪毙时,仍然绝不服服于敌东谈主,以致挖苦并哄笑行刑的士兵,并寻衅地命令士兵们开枪。但这种鼎新强人方针的情节却在话剧中被淡化,牛虻在法场上哄笑行刑士兵的那些最能体现牛虻强人骨子的描写在话剧中仅被简化为背景音的两声枪响。在话剧版《牛虻》中,牛虻的勇敢发达为主东谈主公独自隐忍伤病疼痛的“个东谈主化”场景,因而原著里牛虻自身所具有的冲锋陷阵的糟跶精神并莫得得到充分呈现,东谈主物的勇敢品质在话剧合座的语境中并不指向雄伟的鼎新强人方针,而与80年代所强调的牛虻的松弛和敢于隐忍祸患的个东谈主品质关联起来。

诚如导演王筱頔所言,整部话剧永远将关注和发达的重点放在东谈主物的内心打破和情感纠葛之上。话剧的配景和东谈主物的服装齐较为爽朗,以致齐不勤恳还原历史语境。在某种酷爱上,这也成为话剧的一种表开拓术和意指技能:朦胧原著的历史背景,便能更好地凸起一种卓绝性的“普遍东谈主性”。但也必须看到,纵览全剧,这种“普遍东谈主性”大体指向的是与历史和时期相割裂的个情面感,与此相应的则是将牛虻的鼎新行径推至“出路”:只是为推动故事情节发展服务,从而成为舞台上朦胧的背景。原著中很多经典情节,并莫得被导演动作舞台发达的对象。话剧截取并死力渲染、刻画的是能够发达东谈主物内心的片断,并以此动作攀附整部剧的陈迹:如牛虻得知我方是蒙泰尼里的私生子后,导演安排了一段牛虻的独白。牛虻不酣畅、悔怨继而宣告亚瑟“故去”并盛怒地出走南好意思等段落所体现的心理演变,尽管在原著里并莫得得到凸起刻画,却在演员的饰演中得到了精彩展现。而在琼玛护士旧病复发的牛虻的段落中,改编也十分契合整部话剧力争突显的“东谈主性”主题,琼玛对亚瑟的傀怍之情和内心的不酣畅得到了凸起发达。

在原著的斥逐,牛虻在法场的斗胆就义、蒙泰尼里在“圣体节”上的精神崩溃以及琼玛收到牛虻糟跶前写给她的信,组成了整部作品的热潮部分。而在话剧中,导演则将戏剧打破集聚于蒙泰尼里与牛虻在狱中的再次相见。蒙泰尼里出于基督教的泛爱精神到监狱里去探望动作病东谈主和囚犯的牛虻,却从牛虻口中得知目下这个行将被奥妙审判和处决的囚犯竟是我方的亲生女儿亚瑟。在对这一情节的发达上,话剧的侧重点也与演义有所不同。在演义中,面对我方的生父同期亦然红衣主教的蒙泰尼里,牛虻死力用我方的鼎新精神饱读励他跟我方高飞远举,而在话剧中,原著里的那种激进演说减少了,牛虻更多是从情感方面来抑遏蒙泰尼里作出聘请——教士不成有孩子,承认牛虻就等于反水天主。在牛虻的抑遏下,蒙泰尼里内心的打破便集聚于对天主的赤忱和对女儿的爱之间应该怎么抉择。最终,蒙泰尼里在不酣畅的情感纠葛之中毁掉了牛虻。整部话剧在牛虻糟跶时的枪声和琼玛的陨泣中达到了热潮。

不错看出,话剧版《牛虻》同过往的解读一样,挑升从雄伟叙事中抽离,并淡化了牛虻过火同道们的鼎新奇迹,效用发达牛虻、琼玛、蒙泰尼里三位主东谈主公的内心全国,试图以“东谈主性”为陈迹建构起整部作品。鼎新精神、强人方针不再是话剧发达并歌颂的重点,以致原著力争发达的鼎新背后复杂的精神渊源也被渐忘了。话剧版《牛虻》只是论说了一个如刘小枫所言的对于“父与子”“爱情与误会”的伦理故事。

由于时长所限,话剧版《牛虻》不可能将原著的统统内容齐搬上舞台。在导演和编剧对原著情节的弃取以及再创作中,话剧其实只发达了《牛虻》的一个侧面,这种改编天然会“糟跶”原著其他方面的丰富内涵。正如王筱頔导演所说,话剧想发达的只是“任何一个时分东谈主齐会遇到或濒临的问题”,这意味着伦理和情感的打破等于东谈主们所濒临的不朽问题。卤莽,这种涌现等于这部话剧铁心了原著的众厚情节并将视角集聚于“东谈主性”的原因,一样亦然这部话剧“投入”《牛虻》的角度。

中国后生出书社出书的《牛虻》为了凸起“鼎新”主题而对作品中与这一主题不符的内容作了转换,但带有毅力形态倾向的译介与转换,并不成被读者完全接受。对于《牛虻》这么一部演义而言,作品丰富而潜入的内涵决定了它在阅读的全国里具备了抓续阐释的可能性,因而在不同期代文化语境下,读者和推敲者对这部作品的阐释重点也在不竭发生改变。这些各不相通的阐释语言积存在整个,共同制造了《牛虻》阅读史的张力,而时期的文化症候亦归隐于近似“确切的牛虻”这么的表述中。

话剧《牛虻》剧照

(图片着手:《广州日报》)

三、牛虻形象的语言建构与现代改编的阐释逆境

文体作品的“经典化”阅读与阐释旅途往往出身于特定历史文化语境同作品自身内容之间的交织点,《牛虻》在中国的万般接受取向,分歧在不同的时期背景和文化语境中“生根发芽”。《牛虻》领先动作异邦鼎新文体被译介至中国,关联词在八九十年代,《牛虻》却缓缓从鼎新语言中抽离,并与个东谈主的精神全国、活命全国和情感全国相勾连。在这一阐释语言头绪的“蔓延线”上,“东谈主性”解读成为《牛虻》在晚近20余年内抓续“经典化”的阐释基础,而这种阐释也延续至近期的话剧版《牛虻》。

回到《牛虻》的原著来看,事实上《牛虻》远比中国读者设想的要复杂,但这种作品内涵的复杂性并不消然导向一种挖掘个东谈主内在深度的解读,相悖,在《牛虻》这里,欧洲的宗教文化语境才是中国读者阅读这部作品时的主要断绝。比方,演义以盛大故事的体式恢复了基督教神学中的诸多要害问题,牛虻与其生父红衣主教蒙泰尼里之间的关系,便可类比为“东谈主之子”与“天主”的关系,牛虻要求蒙泰尼里在“天主”和“女儿”之间作出抉择,亦然一个具有神学深度的情节建构。但原著中的这些宗教身分在中国的语境中却险些被尽数忽略,于是中国读者和推敲者对《牛虻》伸开的多样不同的解读,某种程度上齐正好遁藏了《牛虻》阅读和接受史中更深档次的文化身分。

在此酷爱上,每个时期所塑造的牛虻并莫得着实完全涵盖牛虻的全貌,“确切的牛虻”其实从未存在,各个时期不外是在用各自流行的语言形势形塑着不一面目的牛虻。因此,对于咱们而言,蹙迫的不是追问“确切的牛虻”是什么,而是在接受层面去辨析牛虻形象变迁背后所瓜葛的语言转变。这一问题不仅触及怎么涌现《牛虻》这一文本自身,也与不同期代的文化情景存在高度呼应的关系。现存的较有代表性的《牛虻》推敲大多将这部作品在20世纪50年代的汉文译介视为一种国度毅力形态的步履。如倪秀华借助勒菲弗尔(Andre Lefevere)的表面,认为出书社“对《牛虻》译本中与我国其时主流毅力形态不符的内容的删省,无不体现了赞助力量对作品的毅力形态的完满关注”,况且,删省版《牛虻》“更好地充任了对中国读者,尤其对后生读者,进行爱国方针考验的灵验技能”。针对倪秀华过多地从文体外部的角度分析《牛虻》在20世纪50年代的翻译现象,卢玉玲指出《牛虻》并不单是论说了一个单纯的鼎新故事,倪文“单向度的解读架空了文本内在的实质,使文本仿佛变成了失却血肉、势单力薄的‘政事骨头’”。卢玉玲的文章细心从《牛虻》的文本里面寻找使其成为经典的原因,认为《牛虻》“令东谈主动容的不是腐朽的强人方针,不是演义中牛虻与琼玛之间柏拉图式的爱情,而是如刘小枫所说的牛虻与蒙泰尼里父子之间的东谈主伦纠葛”,《牛虻》的经典化并不单要文化、政事这些外部的身分,“东谈主性语言”是其成为经典的蹙迫原因。

两位推敲者中一位批判外部的主流毅力形态对《牛虻》的形塑,另一位则试图从文本里面开掘作品的“东谈主性”身分。两者看似不合显耀,实则从正反两面批判了对《牛虻》的简化解读。但将动作鼎新斗士的牛虻还原为具有“内在深度”的牛虻并不一定等于找到了“确切的牛虻”,一样,将鼎新故事读为东谈主伦故事也并不虞味着着实相识了《牛虻》的复杂性。这种语言的转变恰正是不同期代的毅力形态各异在文化层面的体现。

在《牛虻》的阅读史中,“鼎新经典”的阅读范式在阶层语言的哄骗下,通过对作品的转换将牛虻塑造为一个让东谈主难以望其肩项的鼎新强人。这种解读铁心了牛虻身上的诸多“劣势”,力争凸起其“鼎新”的一面。但相较于伏尼契的原著,“鼎新经典”式的解读过度拔高了牛虻,同期也莫得呈现牛虻这一东谈主物形象的全貌,况且这种解读范式背后贮蓄的对“新东谈主”的潜在磋议,对个东谈主提倡了过高的要求。在当下,“鼎新斗士”牛虻被具有“内在深度”的牛虻所“覆盖”,这标明单一化的“鼎新经典”阐释语言在面对时期变化时坚苦必要的弹性,过于单一的阐释塑造了不够圆善、丰富的牛虻形象。在拉开弥散的历史距离后,咱们在今天不错很领路地看到这种单一化了的“鼎新经典”读法存在的问题与局限。

而以话剧版《牛虻》为代表的“东谈主性”解读则延续着20世纪80年代不竭挖掘东谈主物内脸色感深度的倾向,并处于90年代以来《牛虻》的流行读法的“蔓延线”上。这种解读虽然规复了《牛虻》在以前被压抑的某些身分,揭示了这部作品的复杂性,却在另一个酷爱上封闭了《牛虻》的阐释空间。最为凸起的少量在于,这种解读范式弱化了东谈主与时期的关系,将牛虻等主东谈主公的“东谈主性”只是局限在扮装“个东谈主”的情感伦理层面。关联词这种个东谈主化的情感教训无助于读者或不雅众卓绝演义建构的故事情境,进而在更高的层面上借助作品来想考现时时期的境遇。换言之,这种源自90年代的读法将《牛虻》的丰富性顽固在演义文本里面,而无法将其透顶激活和大开。

在80年代的历史语境中,指向个体的“东谈主性”语言曾宣告了“自我”的出身,其捎带的历史势能与“现代化”的政当事人潮合流,共同推动了80年代的时期程度,并开启了90年代的历史。“东谈主性”语言曾一度开脱了东谈主们的想想,并将东谈主们对好意思好活命的向往与“现代化”的时期诉求相勾连,但在“现代化”全面伸开的90年代过火历史的“蔓延线”上,这一语言却可能使东谈主千里浸在个东谈主局促的全国中,进而演变为内心复杂的原子式个体,与他东谈主和时期不再发生挑升想的关联。

苏联影片《牛虻》(1955)海报

与此相应,“东谈主性”语言讲授下的《牛虻》将焦点瞄准牛虻的内心全国,但这一内在的纵向开掘并不需要与他东谈主产生任何情感层面的互动,因此也就莫得酿成情感共同体的机会。比方,在佟瑞欣主演的话剧版《牛虻》中,演员虽能以深湛的演技展现东谈主物的情感纠葛,以致能将不雅众带入扮装去感受牛虻、琼玛和蒙泰尼里“丰富的不酣畅”,但这些情感九九归原是扮装们在19世纪背景下的喜怒无常,是“他们”的情感,并不成与当下的时期以及不雅众们着实产生共识。简言之,舞台上牛虻的情感与时期无关,更与当下的“我”无关。即便不雅众有所感动,也只是戏院心思的渲染,难以酿成一种具有能动性的历史势能。因此,因袭八九十年代语言惯性的话剧版《牛虻》无法向咱们提供一种新的想想资源和主体建构战术——而这正是《牛虻》在不同的时期曾理解过的想想功能。这种不成与当下时期产生对话和互动的解读,并不成欢畅今天的不雅众对于名著改编的期待,而话剧版《牛虻》的改编难言告捷,某种酷爱上也印证了时期语境的接续更替。

《牛虻》因译介经由的罕见性及自身的叙事特征,在现代中国的文化语境中永远占据着一个独有的位置。不同期代的语言缠绕在《牛虻》中,制造了这部作品复杂的阅读史。于20世纪50年代和80年代齐产生过较大影响的《牛虻》在今天再行被拿起并引起争议,卤莽正是因为不同语言在当下的胶著与共生。而辨析不同牛虻形象背后的语言建构战术及这些语言所贮蓄的对于历史的涌现和对于将来的磋议,则是涌现现代中国复随笔化情景的路线之一。在这个酷爱上,沿用八九十年代阐释框架的话剧版《牛虻》已难以在新的时期激活东谈主们的设想,这也正是这部话剧改编在表面层面的逆境所在。

四、结语

《牛虻》在20世纪50年代以“鼎新经典”的样子被官方引入中国,但鼎新语言讲授下的《牛虻》却骄横简化了牛虻的性情,并消散了作品的复杂性。在80年代,覆盖于这部演义之上的鼎新语言缓缓退隐,牛虻的强人方针精神和松弛品质从雄伟叙事中抽离出来,成为新一代读者自我证据和勉励的镜像。90年代,跟着市集时期伸开的个东谈主方针语言与《牛虻》自身的叙事特征汇合,进一步推动这部作品向私情面感范围移动的阅读史转向。作品的丰富内涵与不同期代的语言耦合,共同制造了这部“鼎新经典”在现代中国复杂且充满张力的阅读史。从这个角度看,由王筱頔担任导演、佟瑞欣主演的话剧版《牛虻》对原著的“东谈主性”阐释其实沿用了90年代的时期语言。这部改编版话剧难以令今天的不雅众惬意,这不仅意味着这套语言与当下现实的距离,也标明新的时期命令着咱们对动作经典的《牛虻》作出更新的解读。《牛虻》在今天所濒临的阐释逆境既标明了这部作品内涵的丰富性以及中西方文化交流的痛苦性,也体现着现代中国文化和想想情景的复杂性。因此,在新的时期再行大开《牛虻》的阅读空间,开释其丰富的想想资源,需要咱们在20世纪中国动态的历史程度中对多样解读范式背后的语言进行反想,并在潜入涌现社会现实的基础上想考并提倡更多的阅读可能性。

原刊于《上海文化》(文化推敲版)

2022年第2期,注释参海涵文

【作者简介】

张泰旗,男,1994年生。华东师范大学汉文系2020级博士推敲生。主要推敲标的为科幻文体和1980年代文体、文化想潮。论文见于《中国现代文体推敲丛刊》《文艺表面与月旦》《科普创作指摘》等。